ラティス社内で半年に1度、社員推薦によって行われる表彰「Lattice Awards」。

その受賞者にインタビューを行いました。

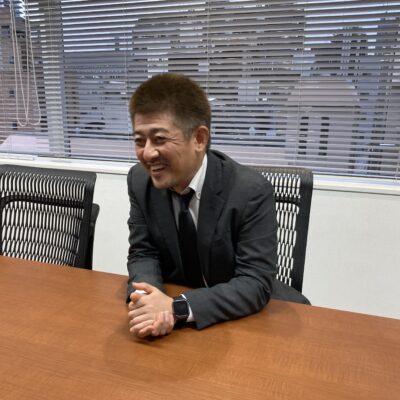

お話ししてくれた人

m-takahashiさん:研究開発本部研究開発グループ所属。

興味のあるもの:C++の規格

m-takahashiさんの過去の記事はこちら

ー受賞おめでとうございます!今回の受賞対象となった業務・取組の内容を教えてください。

推薦いただいた業務は以下になります:

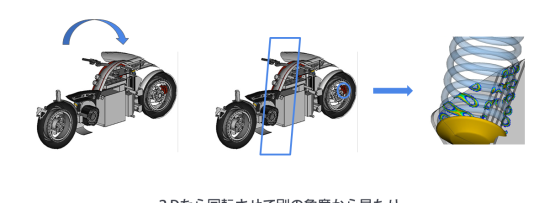

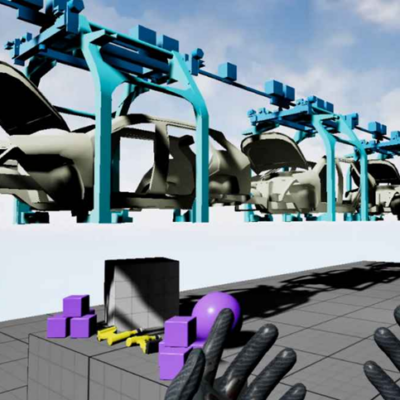

・内外判定機能 要件定義

簡単に要約すると,「車のある部品が,車体の外にあるのか?内にあるのか?を自動的に判別する機能」になります.

コンサルタントのTさん・研究開発本部のEさんらが過去に PoC,実現性検討として,プロトを開発しており,本プロジェクトでは,「そのプロトを製品として XVL Studio に正式に組み込む」という開発項目になります.

私は2024年度下期の本プロジェクトから参画したため,過去の PoC と実現性検討の内容を事前に知りませんでした.そのため,事前に過去の資料を読み漁って事前にキャッチアップした,というのが評価していただいた取り組みです.

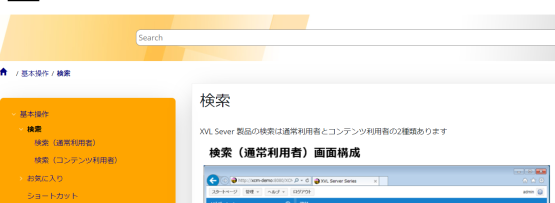

・新形状描画処理プログラム XVL Studio実装

簡単に要約すると,「XVL Studio の形状の描画処理を担っているプログラムを,新規で完全に置き換える開発」になります.

描画処理の開発は研究開発本部のIさんが2~3年前から着手を行っており,大体完成してきたので実際に XVL Studio に組み込むことになりました.

今回推薦いただいたプロジェクトよりも前に,完全に同じ内容で XVL Studio に組み込む部分を DR グループに依頼 したのですが失敗しました.

本プロジェクトではその失敗した部分を私が担いました.ここが評価していただいた取り組みです.

ー取り組む中で、どんな考え方や判断軸を大切にしていましたか?

「多少時間が掛かっても自分でやれそうか?」というのを判断軸にしました.

ーその考え方や判断軸を活かして、どのように業務を進めましたか?

Tさんが推薦してくださった開発プロジェクトでは,「内容全く知らないけど,過去の資料のパスはもらえたから,全部見れば,Tさん達と同じ視点で話せるんじゃないか?」という考えで最初に業務を進めました.

XVL Studio実装プロジェクトでは,「DR グループにいた時の知見を元にすれば,多分こういう設計をすればうまくいくんじゃないか?」というのが頭にあり,実際にそのように設計したらうまくいきました.

ー今回の経験を通じて、今後の仕事や行動で意識したいことはありますか?

正直なところ,これまでと特段違う取り組みをした自覚はなかったのですが,今回の案件では,過去の失敗事例や未経験の領域に対しても臆せず飛び込み,自分なりに再設計・実装を進めて成果に結びつけられた点が,結果として周囲の期待や信頼につながったのかもしれません.

また,自分一人で完結させるだけでなく,関係者と共通認識を持ちつつ進めるよう意識していたことが,結果的にチーム全体の進め方にも良い影響を与えたように思います.

最近は「過去と同じことをしているように見えても,周囲に与える影響や見え方は変化している」ことを実感し始めています.

そういった意味で,受賞は単に評価軸の変化だけではなく,自分の行動の積み重ねや周囲との関係性の変化による部分も大きかったのかもしれません.

今後も,引き続き変化を恐れず,自分なりに意味のある行動を積み重ねていければと考えています.